Hier soir, je me suis retrouvé par hasard à aller au vernissage de l’exposition Chaissac au musée des Beaux-Arts avec Ermold et Paul, en pleine préparation de leur manifestation de vidéos sur le foot la semaine prochaine (et la tête pleine de projets mirobolants). Exposition riche ; de nombreuses œuvres sorties de collections particulières. Je n’ai pas ressenti le même genre de choc que celui occasionné par La Laitière de Vermeer au Rijksmuseum, mais j’aime beaucoup Chaissac, sa simplicité directe ; et puis c’était un vrai punk de l’art. Je ne suis pas sûr d’ailleurs qu’il faille obligatoirement recevoir un choc en face d’une œuvre d’art ; ce serait trop beau. On peut l’apprécier sans ça. Et l’absence d’extraordinaire ne doit pas pousser à contempter pour autant. C’est même peut-être un des intérêts d’un peintre comme Chaissac : au-delà de faire transpirer l’humain à travers son travail (l’extraordinaire a bien sûr aussi cette qualité, et quelque chose de plus), il est accessible ; il est comme vous ou moi si on osait, si on était pris de passion pour la peinture.

Nombre d’œuvres m’ont fait penser à Stéphanie, qui l’aime aussi beaucoup ; en particulier les totems, évidemment : elle en a peint pas mal lorsque nous vivions ensemble. C’est d’ailleurs une des choses que j’apprécie le plus, le fait qu’il utilise pour peindre les supports les plus divers : portes de placard, table, binette rouillée, planche mal dégrossie, papier, etc. Ce qui lui tombe sous la main. La toile est lisse, elle est usée. Mais pour pas mal de gens (dont Paul), c’est une peinture trop facile, c’est un artiste très mineur, et à la limite, ils ne comprennent pas qu’on puisse vraiment aimer. Trop engoncés dans des carcans…[1]

Ensuite trop de temps mal employé dans divers bars, où Adalard m’a saoulé, dans tous les sens du terme.

[1] Mais même lorsqu’on ne l’est pas trop, conserver cette liberté est pour beaucoup — comme moi — une lutte continuelle et parfois épuisante

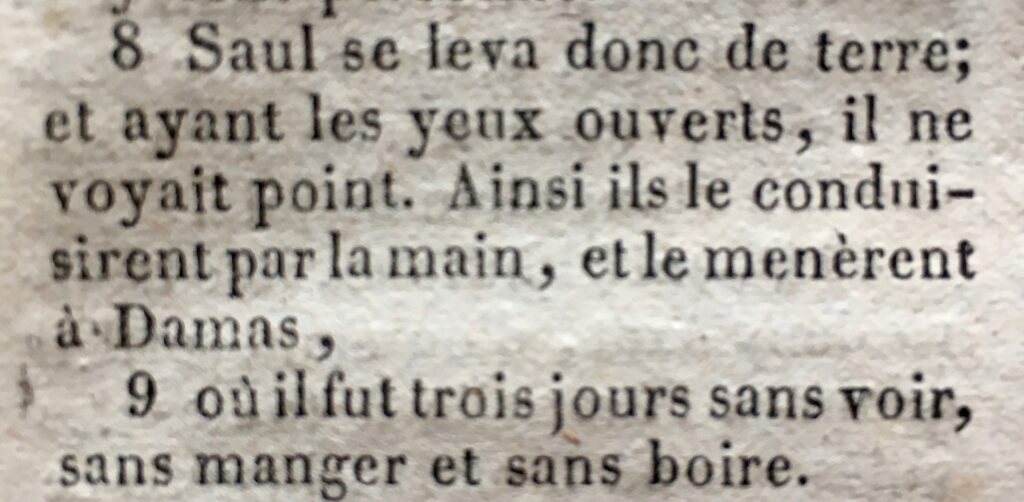

Donc ce matin, levé tard et sans trop d’envies (mais sans ce désespoir qui m’habitait avant trop souvent après ces soirées perdues). En pissant, je ne sais pas pourquoi, j’ai pensé l’expression « chemin de Damas ». Suis-je ou non sur mon chemin de Damas ? Que peut-on extraire d’une telle phrase ? Voilà de quoi j’ai ensuite parlé au docteur Moreau. Mais pas très en forme, pas conquérant, et j’avais l’impression de dépérir un peu plus à chaque minute qui passait. En rentrant, j’ai voulu en savoir un peu plus, et j’ai regardé dans Les Actes des Apôtres (j’ai trouvé dans l’appartement une édition du Nouveau Testament qui date de 1826, chez J. Smith, imprimeur-libraire, rue Montmorency à Paris ; traduction de Lemaître de Sacy). En fait c’est plus compliqué que je ne pensais, le moment de la révélation n’est pas sans souffrance : et puis Saul de Tarse, lui, n’attendait rien. Peut-être n’y a-t-il rien à tirer pour moi de cette analogie.