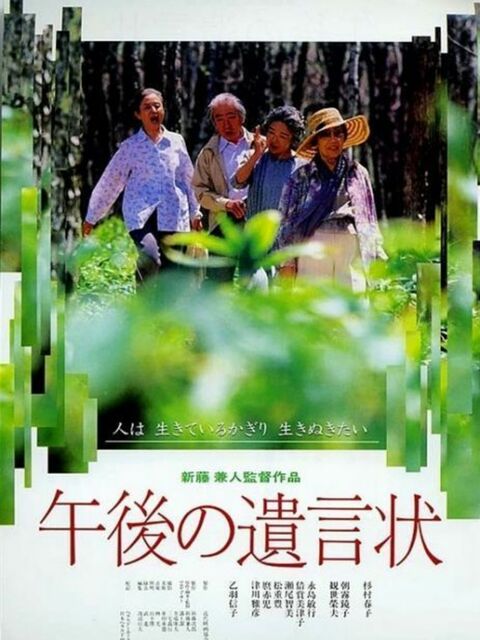

Je comptais aller voir un film cubain aux 3 Con, mais une fois dans la salle, un type vient nous expliquer que le sous-titrage électronique ne fonctionne pas ; comme c’est (nous dit-il) un film qui n’arrête pas de parler, je préfère aller en voir un autre. Le festival ne changera donc jamais. J’entre dans une autre salle, où est projeté un film japonais que je n’avais pas l’intention de voir[1]. C’est aussi un des charmes de ce genre de manifestation, on va voir un film dont on ignore tout. Et c’était bien (un peu long à mon goût, mais comment en vouloir au réalisateur d’avoir plus de choses à montrer que le spectateur le voudrait ?) ; une vieille actrice qui passe l’été à la montagne ; une ancienne amie qui a la maladie d’Alzheimer (chose qui forcément me touche) ; l’intrusion d’un fou furieux qui déteste les vieux qui jouent au croquet ; la cuisinière qui lui apprend qu’elle a eu un enfant de son mari. Très japonais, dans une lignée proche des livres de Kawabata — c’est réducteur, mais ma culture japonaise n’est pas si grande que je connaisse beaucoup d’artistes. J’ai ri souvent. Je ris peut-être un peu trop au cinéma, mais c’est comme ça.

[1] Le Testament du soir, de K. Shindo.

Maintenant je suis fatigué, mais je retourne quand même voir Nos Années sauvages de Wong Kar-Wai ; ensuite ce sera le montage de l’expo VidéOzone et il faudra boire encore après. Ce matin, je n’ai même pas eu le temps de prendre une douche. Je me sens vide. Je voudrais quelqu’un à mes côtés.

Hier soir, pour ma première séance, revu, avec Chepe, Chronique d’une disparition, le film palestinien d’Elia Suleiman que j’avais beaucoup aimé il y a deux ans. Je l’ai trouvé un peu moins bon cette fois, mais peut-être parce que je craignais que Chepe ne s’ennuie (en fait, non) ; regarder un film avec ce qu’on suppose être le regard d’un autre est très agaçant, ça gâche le plaisir — mais parfois, je n’arrive pas à m’en empêcher. Peut-être est-ce surtout qu’il a quelques maladresses de premier film. Mais ça reste très bien ; un grand film politique, sur la situation problématique des Palestiniens d’Israël, sur la difficulté de faire la paix, sur l’oppression israélienne. Et qui n’en a pas l’air à première vue, puisque ce sont des scènes intimes vues par le petit bout de la lorgnette. Du quotidien, et tout d’un coup des séquences qui ont l’air de l’être encore, mais valent avant tout par leur portée symbolique (les types qui se disputent pour savoir qui va payer au café, Elia Suleiman et son ami qui fument des cigarettes sans rien faire assis sous le porche du magasin de souvenirs pour touristes que tient ce dernier, la récurrence des scènes où les passagers d’une même voiture stoppent brutalement et descendent pour se battre – symbole de la dissension entre les Palestiniens eux-mêmes, ou de la difficulté de faire la paix, de ne pas sortir son fusil pour un oui ou pour un non ?). La Palestine est, par les yeux de Suleiman, un pays qui n’existe pas, où il ne se passe rien (économiquement) ; qui n’a pas d’identité, vit sous la férule d’un occupant plus idiot qu’autre chose, dans son délire de surveillance policière. Mais ce n’est pas un pays de fanatiques comme tendent à le montrer trop de regards étrangers (la scène avec le péteux français qui explique que la Palestine est « une terre de contraste »). Mais ce n’est pas seulement un film politique ; il y a aussi le simple plaisir de filmer ce qu’on aime, sans pour autant qu’il y ait un quelconque but narratif. C’est ça qui peut provoquer ennui et agacement chez le spectateur — que je peux être parfois. Mais c’est que, vraiment, le cinéma est trop souvent réduit à des codes narratifs conventionnels ; pour faire un parallèle avec la littérature, les films sont presque tous analogues au roman de style XIXe. Il pourrait y en avoir de nombreuses autres sortes. Quand un s’écarte trop de cette norme, il a toute chance d’être mal reçu, d’être considéré comme difficile.

Ensuite au Saguaro, où j’ai bu trop tard.

Mardi soir, vu avec le même Chepe, qui m’avait invité, l’avant-première de The General, le nouveau film de John Borman. Pour le dire vite, une très bonne comédie contre les institutions ; l’histoire (tirée d’un fait réel), d’un voleur qui a nargué tout Dublin des années, avant de se faire abattre par l’IRA en 1994. Un film de gangsters donc, épique par moments, avec hold-ups, préparation minutieuse des coups, poursuites, mais sans l’image traditionnelle du bandit en costard noir élégant ; des vrais prolos irlandais des quartiers pauvres (avec un accent incroyable — un des plaisirs du film), avec leur marmaille, leurs problèmes sociaux et leurs logements miteux. Grosse charge politique, assez pessimiste. Proche de l’ambiance des romans de Robert McLiam Wilson, pour ce qui est de la compréhension de l’Irlande (ah ! le romantisme de l’IRA est bien loin).

Nos Années sauvages : magnifique[1].

[1] (Mais) à de nombreux égards proche des Contes cruels de la jeunesse, d’Oshima, qui date du début des années 60.