Fin des 3 Con hier soir. Depuis lundi, on aura manigancé de toutes les manières possibles, Paul, Antoine et moi pour avoir des invitations à la soirée de clôture — pas les cartons simples qui donnent accès au film et à la cérémonie moche, mais les spéciaux, avec lesquels on peut aussi entrer au cocktail (ce qui nous intéresse, évidemment) ; au final, je suis entré avec Yoda (non sans angoisse qu’il m’oublie ou décide au dernier moment de ne pas venir), et eux en ont eu un par Marie-Charlotte. Mais tout ça pour se rendre compte que cette année il était ouvert à tout le monde. Aucun de ces cerbères en costumes croisé à l’entrée, dont on devait déjouer la surveillance ou qu’il fallait tenter d’amadouer d’une façon ou d’une autre. Grosse déception ; surtout parce qu’il y avait bien plus de monde, et parce que, sacrilège, le buffet en descendait de trois divisions. À boire, du Beaujolais, du Muscadet et du kir, même pas de pétillant de qualité, de whisky ou autre alcool qui valent le coup, et à manger, n’en parlons pas. C’était même médiocre (sauf pour la quantité). Au lieu de ces fabuleux « pains surprise » au saumon fumé, au jambon de parme, au lieu des toasts aux œufs de poissons avec dessus un brin d’aneth fraîche ou un petit quartier de citron, etc. (je ne me souviens plus, sauf que c’était bon et varié), des vulgaires petits sandwichs au jambon blanc et au pâté de campagne, et des crudités plantées sur des choux, comme dans n’importe quelle soirée étudiante. Naze. Et pour finir, pas un de ces merveilleux éclairs de toutes les couleurs, ou de ces délicates réductions ; deux modèles, et qui fleuraient le semi-industriel à plein nez. Merdique. Ce qui ne nous a pas empêché de boire comme des trous (Paul a tourné une bonne demie heure au jus d’orange pour finir, lui qui, il y a deux ans, faisait du gringue aux serveuses pour chourrer des bouteilles de champagne alors qu’on restait les derniers dans la salle).

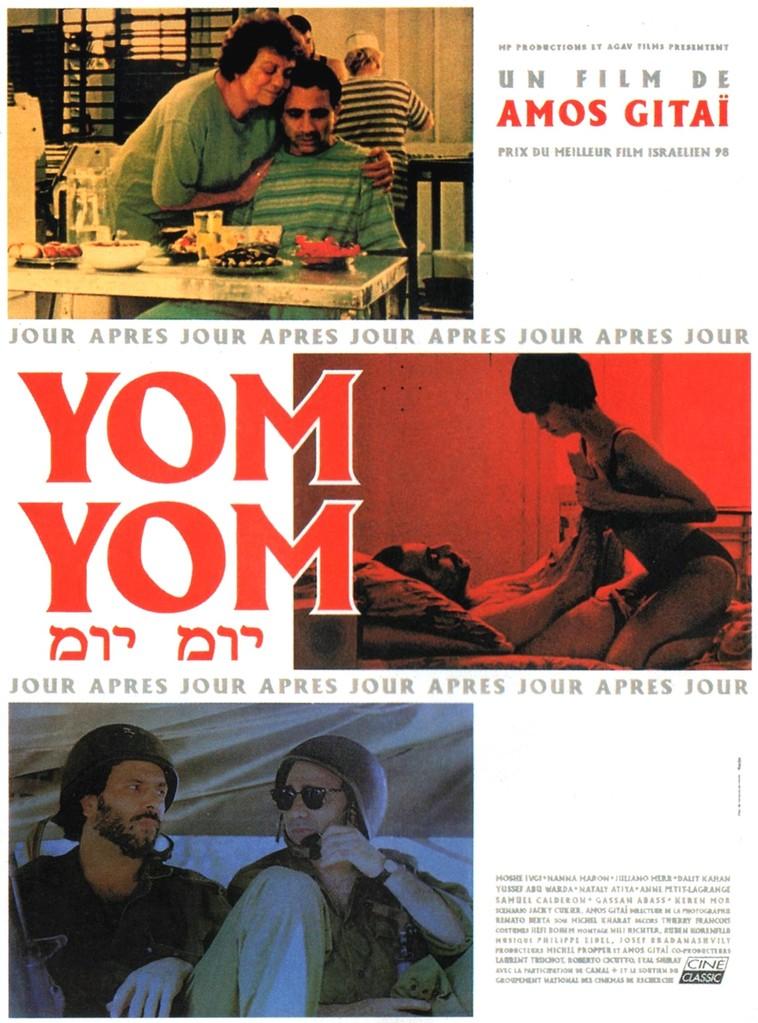

Mais d’abord, il a fallu se taper le palmarès, et toute la cérémonie, animée, depuis que le festival est sponsorisé par Canal+, par un de ces pouilleux de présentateurs, qui, à force de ne mettre qu’eux mêmes en valeur, en viennent, sans en prendre conscience une seconde, à mépriser ceux qui sont censés attirer l’attention. Heureusement, la salle entière l’a presque sifflé à deux ou trois reprises, tellement il était nul, odieux, goujat, stupide — bref, télévisuel. Mais voir cette merde traiter comme rien Hou Hsiao-hsien et les autres personnes reçues sur la scène aurait mérité bien pire (il a eu la présence de ne pas se montrer au cocktail ensuite). J’ai quand même eu une satisfaction : le prix est allé au film de Kore-Eda ; c’est tout de même rare de jubiler de bout en bout face à un film, de se répéter mentalement « c’est dément ! c’est dément ! c’est dément ! » ; surtout lorsqu’on y va à reculons (jubiler n’a rien à voir avec se marrer devant un film drôle — qui peut par ailleurs également être jubilatoire). C’est se sentir d’un coup naître à un monde nouveau, voir la vie comme on ne l’avait jamais vue auparavant, cadeau de prix qu’on ne peut avoir tous les jours. Bref, être ému artistiquement, sans faire pompeux. Seuls les films qui m’ont marqué de façon profonde ont provoqué en moi cette grande illumination de joie totale ; ils sont très divers. Pour les plus récents, je pense à Sonatine de Kitano, au Goût de la cerise, à Comment je me suis disputé, à No smoking d’Alain Resnais, à L’Âge des possibles, à Salam cinéma ; si je remonte plus loin, L’Avventura bien sûr ; Les 39 marches et d’autres Hitchcock comme La Mort aux trousses ; La Grand sommeil de Hawks (et évidemment, il n’y a pas que des films : la Laitière de Vermeer, la fin du Rouge et le noir, et un tas d’autres chose m’ont produit des émotions de cette qualité). Je crois que c’est chaque fois parce qu’il respire une grande qualité d’humanité. Le dire simplement comme ça c’est un peu court, mais je ne vois pas meilleure façon. Le film de Kore-Eda était d’ailleurs bouleversant de ce point de vue ; s’il n’y avait eu que de la théorie, une idée séduisante, je n’aurais pas marché comme ça ; il faut sentir derrière de l’humain qui habite tout cela et le fait vivre. Et de nombreux moments étaient très forts à ce titre ; la gaieté d’une vieille femme, la manière dont est dévoilée progressivement cette histoire très étrange d’un lieu où les morts arrivent pour choisir un souvenir avant de partir pour leur vie éternelle ; la tristesse de la jeune employée qui voit s’en aller celui qu’elle aime, ses coups de pieds désespérés et inutiles dans la neige sur le toit de l’immeuble… S’il sort en salles, je pense que j’irai le revoir. Par ailleurs, le prix d’interprétation masculine est allé à l’acteur qui joue le rôle principal du film d’Amos Gitaï, et qui était en effet vraiment bien. Je n’avais pas vu les autres films primés.

Au début de la soirée, après un clip vantard et racoleur pour vanter les mérites du cinéma sur Canal+ qu’il a fallu se taper (ça n’en finissait pas. Et ça fait par ailleurs bien rire vu dans une salle), projection de Central do Brazil de Walter Salles, un réalisateur brésilien qui parle français comme toi et moi (je l’ai entendu à la radio — son père était diplomate ici ; évidemment, il ne vient pas des favelas). Un début très très bon, dans l’effervescence de la gare de Rio, filmé dans un style documentaire. Une femme plus très jeune, acariâtre, est écrivain public pour les milliers d’analphabètes qui transitent, ou parfois vivent, dans ce lieu violent et bigarré, aux tons ocres et bruyants. Les gens lui racontent ce qu’ils veulent qu’elle écrive, elle l’enjolive. Seulement ensuite, elle trie chez elle celles qui valent la peine d’être envoyées selon elle, et range les autres dans un tiroir où elles s’entassent, certaines depuis longtemps. C’est très beau. Mais ensuite elle recueille, sans vraiment le vouloir, un gamin dont la mère (qui venait de lui faire écrire une lettre) se fait écraser par un bus, et c’est bientôt le départ d’un road movie à la recherche d’un père improbable : banal et lacrymal à souhaits. Il paraît que ça ressemble beaucoup à Gloria de Cassavetes, mais je ne l’ai pas vu. Ce n’est pas mauvais, quelques traits des personnages sont bien campés, certaines scènes réussies (notamment celles sur la ferveur religieuse possédée des campagnes du Brésil), mais on voit venir la fin en trop gros sabots. Un genre de cinéma qui, à moi, n’apporte pas grand-chose. Le succès du film a été monumental au Brésil, où il aurait fait plus d’entrées que Titanic — un bel exploit ; et comme il est très politique, sans didactique, on comprend que cette forme ait eu une plus grande efficacité, c’est pourquoi je ne veux pas le juger trop durement ; c’est juste un film qui ne s’adresse pas à moi. Savoir le propos du réalisateur aide à voir ; il a voulu traduire une sorte d’espoir qu’il sent valable pour l’avenir, malgré la misère, la violence et toutes les difficultés ; a voulu montrer une image du pays que même les gens là-bas ne voient guère, abreuvés qu’ils sont d’images américaines ou américanisées — il dit par exemple que certains paysages désolés du Sertão qu’il a filmés ne l’avaient pas été depuis au moins trente ans. Il montre leur image à des gens qui ne se voient jamais dans celles du cinéma, voire qui n’y vont pas — le gamin, qui était cireur de chaussures dans la gare qui sert de cadre au début n’y était jamais allé de sa vie. Là, il sert vraiment à quelque chose.

Pendant le cocktail ensuite, discuté surtout avec ce pauvre Antoine, qui ne sait pas ce qu’il veut faire, part à Paris sans y partir, affirme y chercher un appartement, mais du bout des lèvres, était trop content cette semaine que VidéOzone ait un peu besoin de lui. J’essaie de le pousser à faire quelque chose, à ne pas abdiquer ses ambitions, sans non plus s’entretenir dans des illusions, un seul Adalard suffit (et si encore il n’y avait que cet exemplaire à traîner…). Je me sens proche de lui. Parlé beaucoup de cinéma, on peut s’y attendre ; ça a fait rire Marie-Charlotte, qui ne voulait « pas entendre parler de nos films iraniens » et a fui. Les conversations intéressantes, ce n’est pourtant pas le lot quotidien ; et puis il y avait trop de monde qu’on ne connaissait pas tous les deux, trop de gens soi-disant importants autour desquels les autres étaient à tourner, pour qu’on sache où aller. Donc pas pris tout le plaisir qu’on avait prévu de prendre. Terminé même au Saguaro ; à boire, encore.

Lundi soir, on était allé voir le film d’Amos Gitaï en compétition, Jour après jour — avec de la méfiance, puisque le précédent, Devarim, était celui que j’avais trouvé si emmerdant l’an dernier. Mais là, c’était vraiment très bien. Toujours la description de moments normaux de vies normales grâce à quoi Gitaï cherche à faire passer sa vision d’Israël, ses doutes, ses espoirs ; cette fois-ci peut-être mettait-il ces derniers en avant, ayant choisi de montrer les gens d’Haïfa, ville où la cohabitation entre Juifs et Arabes a toujours posé beaucoup moins de problèmes qu’ailleurs (et où il est né). Mais des gens fatigués, qui n’aspirent qu’au repos, à la fin de cette vie de tension continuelle. Le tout à la fois mystérieux parfois, drôle, irritant et attachant (le comédien principal). Et puis, Israël, la Palestine, ce sont des pays qui m’attirent beaucoup.